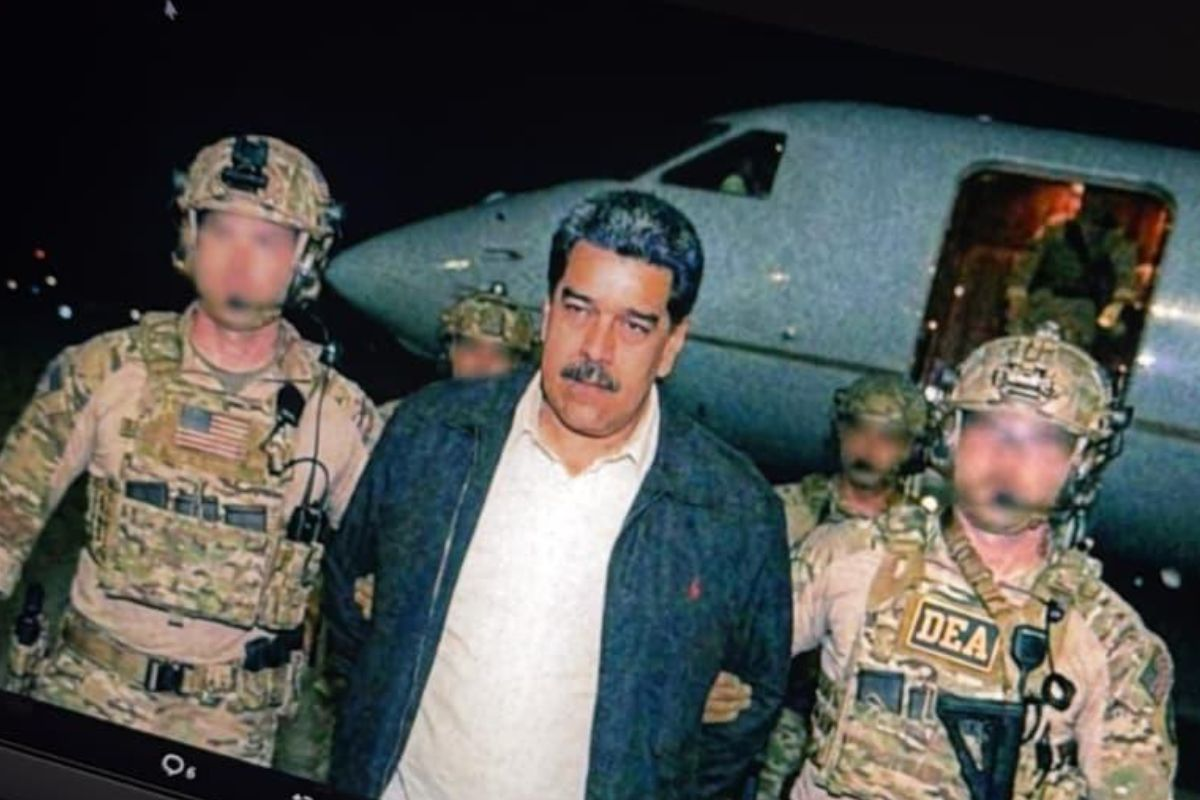

Com o gosto metálico deixado pela violência da invasão do território venezuelano e pelo sequestro de seu presidente pelos Estados Unidos, somados à coletiva de imprensa marcada pela arrogância exibida ontem pelo governo estadunidense, tenho para mim que se rompeu, de uma vez por todas, a tênue camada de civilidade que durante anos sustentou — quase como uma arquitetura imaginada — as relações entre Washington e o restante do mundo. De repente, ficou exposto, sem véus, o ímpeto estadunidense de impor, pela força bruta, sua autoridade global. Nada ali brotou de impulsos repentinos. Nada nasceu do improviso. Trata-se da consolidação de um projeto desenhado por etapas, perceptível em discursos inflamados, sanções graduais, pressões discretas e episódios de violência indireta que prepararam o terreno para o que agora se apresenta sem qualquer disfarce. É a reedição de um imperialismo regional, convicto de sua prerrogativa de moldar o destino político de países inteiros segundo critérios reconhecidos apenas pela Casa Branca, alheio aos limites fixados pelo direito internacional e pelas instituições multilaterais.

A franqueza do presidente estadunidense ao declarar sua intenção de controlar o petróleo venezuelano bastaria para desmentir qualquer pretensão de defesa da democracia — e, menos ainda, o frágil álibi do combate ao narcotráfico. Ao anunciar que empresas do seu país assumirão a reconstrução da infraestrutura petrolífera e a administração das exportações, restaura, sem reservas, um princípio antigo: o de que bens estratégicos da América Latina podem ser tratados como extensões naturais dos interesses de Washington. Não se trata de interpretação, mas da lógica explícita que organizou a coletiva de imprensa. A velha narrativa do “saque socialista” reapareceu como justificativa para a tomada e o saque de um território soberano.

Dirão alguns que a queda de um governo autoritário legitimaria meios excepcionais. Mas isso reduz a questão, empobrece o debate e substitui o exame jurídico e político por uma moralidade conveniente — sempre disposta a flexibilizar princípios quando o desfecho atende aos desejos de determinados grupos. O que ocorreu em Caracas é uma ruptura deliberada com o direito internacional e com os mecanismos multilaterais concebidos justamente para impedir que potências imponham sua vontade pela força. Soberania, autodeterminação, solução pacífica de controvérsias — tudo isso se converte, agora, em enunciados decorativos, ornamentos retóricos destinados a ocupar o lugar de sua ausência. Belos no papel, inúteis na prática.

Os que hoje celebram terão dificuldade, amanhã, para explicar o precedente que ajudaram a consolidar. O século XX está repleto de entusiasmos prematuros que desembocaram, depois, em tragédias silenciosas. A história não repete trajetórias, mas sugere semelhanças, desenha parentescos; e a América Latina, tantas vezes submetida a tutelas disfarçadas, reconhece de longe essa melodia, conhece bem esse itinerário.

As justificativas usadas recuperam artifícios antigos: acusações jamais comprovadas — algumas posteriormente desmentidas, como a farsa das armas de destruição em massa no Iraque, inventada e depois negada pelo próprio governo estadunidense —; supostos esquemas de narcoterrorismo nunca demonstrados; e narrativas que tratam o consumo de drogas como fenômeno exclusivamente externo, transferindo para outros países a responsabilidade pelos dramas internos que atingem milhões de estadunidenses. Assim se constroem versões capazes de desviar o olhar dos problemas domésticos para legitimar intervenções destinadas a reconfigurar governos, explorar recursos ou ajustar o tabuleiro geopolítico conforme conveniências estratégicas.

Essa operação discursiva produz um efeito profundo e corrosivo: converte a exceção em normalidade e transforma o excepcional em regra. O que antes soaria como violação inadmissível passa a ser apresentado como resposta inevitável a ameaças inexistentes — mas habilmente plantadas no imaginário coletivo. É esse deslocamento que transforma ações outrora impensáveis em procedimentos rotineiros.

Diante desse novo cenário, a América Latina foi arremessada ao centro das incertezas geopolíticas justamente quando os EUA tentam conter a ascensão chinesa — hoje um dado incontornável. Nesse turbilhão, alguns países procuram preservar margens de autonomia; outros negociam espaços mínimos de sobrevivência política; e alguns — como Argentina e Paraguai — alinham-se quase reflexivamente à vontade de Washington. Todos, porém, sentem que um eixo essencial se deslocou. O continente já não opera sob o pacto tácito que, com todas as suas imperfeições, ainda erguia limites contra intervenções diretas em territórios alheios.

É nesse ambiente tenso que o Brasil se vê diante de uma encruzilhada particularmente sensível. Sua posição geopolítica, sua capacidade produtiva, sua diversidade energética e sua inserção na agenda do Sul Global o colocam numa rota de crescente complexidade. O país reúne elementos raros: território vasto, população numerosa, reservas de minerais estratégicos, potencial expressivo em energias renováveis, estrutura científica respeitável e parcerias diplomáticas que poderiam revitalizar laços multilaterais — da ligação com os BRICS ao diálogo, ainda possível, com os próprios Estados Unidos. Entretanto, a invasão da Venezuela indica que esse conjunto de possibilidades se estreita. O colapso das mediações internacionais corrói o espaço negociado do qual o Brasil dependia para sustentar projetos de longo prazo. A ruptura promovida por Washington atinge não apenas Caracas, mas o próprio sistema que, ainda que imperfeito, organizava alguma convivência civilizada no continente.

Lamentavelmente, num momento regional tão delicado, o Brasil enfrenta desafios internos que amplificam sua vulnerabilidade. A ampla infiltração de grupos criminosos no Congresso; um sistema financeiro que opera às claras como lavanderia do crime organizado; a ação de segmentos — o agronegócio entre eles — empenhados em capturar a quase totalidade do orçamento público; a deterioração do debate público fomentada pelo fascismo bolsonarista; e a incapacidade de uma elite fragmentada de reconhecer o interesse nacional formam um quadro inquietante. Soma-se a isso a disposição de parte expressiva das classes dominantes em celebrar a dependência, nutrindo o desejo de submeter o país aos padrões políticos de Washington e culturais de Miami. Nossos “endinheirados” dormem, sonham e acordam aspirando à cidadania estadunidense. Tal postura sabota a construção de um projeto coletivo e reduz dramaticamente nossa capacidade de responder às pressões externas.

Nesse ambiente tumultuado — tão afinado com o capitalismo mais predatório — iremos às urnas este ano. Não é exagero dizer: chegamos ao momento decisivo da nossa soberania.

No campo político, Lula permanece como o único ponto de equilíbrio. Não por virtudes messiânicas, mas por sua rara habilidade de articular interesses divergentes, reconstruir bases institucionais e preservar algum horizonte de estabilidade. Ainda assim, parte significativa da elite econômica e da imprensa insiste em tratá-lo como obstáculo, sabotando iniciativas voltadas à restauração do Estado e ao reposicionamento soberano do país. O governo, embora moderado e comprometido com as instituições, enfrenta resistência justamente daqueles que poderiam — e deveriam — liderar a formulação de projetos nacionais. Em vez de lideranças empresariais capazes de imaginar o futuro, multiplicam-se grupos fragmentados em disputas imediatistas, cegos ao horizonte estratégico, cada qual perseguindo apenas seu próprio interesse. Essa ausência de visão compromete a capacidade de o país reagir num momento em que a ordem internacional se reorganiza com brutalidade.

É por isso que o Brasil necessita — urgentemente — de um plano capaz de orientar seus próximos passos. As boas notícias econômicas dos últimos anos não substituem a necessidade de um projeto que dê sentido à ação política. Como lembra o jornalista Luis Nassif, assim como Juscelino Kubitschek e Franklin Roosevelt conceberam iniciativas que reorganizaram sociedades inteiras, Lula precisa consolidar um plano que afirme o futuro nacional diante de um mundo mais hostil.

O continente ingressou numa fase de instabilidade. Mas isso não implica submissão. A invasão da Venezuela inaugura um ciclo de incertezas e, simultaneamente, escancara a urgência de reconstruir caminhos coletivos. O Brasil, com todas as suas contradições e potencialidades, permanece como o único país com condições de articular uma resposta regional. A tarefa é árdua, mas plenamente possível: exige coragem para enfrentar pressões externas, maturidade para reorganizar a política interna e determinação para reunir forças sociais dispersas em torno de um projeto comum — além de alguma paciência da sociedade.

Os fundamentos para essa virada existem. O país dispõe de recursos, conhecimento e posição estratégica. Dispõe, sobretudo, da chance de recuperar a capacidade de imaginar seu próprio futuro em sintonia com as demandas regionais. Nossa vizinhança geográfica, hoje desestruturada e em boa parte capturada por governos alinhados ao fascismo do norte, não inviabiliza uma concertação regional consistente. O desafio não está em replicar modelos do passado, mas em conceber — com serenidade e firmeza — um horizonte que proteja a soberania e ofereça ao povo brasileiro, e aos povos que compartilham este continente, a possibilidade de viver em paz sob instituições capazes de decidir seu próprio destino.

Se o mundo se encaminha para tempos mais duros, cabe ao Brasil responder com lucidez e sensibilidade, mantendo o continente longe das zonas de risco de guerras. A esperança não desapareceu. Apenas exige mais responsabilidade — e mais coragem. Hoje, ela repousa na compreensão de que não haverá dignidade nacional sem projeto, sem unidade e sem a firme disposição de defendê-los.

E é justamente porque o futuro permanece aberto que ele nos chama tão alto: ou avançamos para ele como espectadores hesitantes, ou assumimos, com a grandeza que a história exige, o papel de autores do nosso próprio destino — antes que outros o escrevam por nós.