Por Edson Teles

Há, do ponto de vista da política funcionando por meio da guerra, dois elementos que gostaríamos de comentar: as ações ilícitas e genocidas do Estado brasileiro e a produção do inimigo. Na terra prometida das últimas décadas de democracia, o povo preto e pobre das periferias seguiu experimentando a ditadura da violência e da precarização.

Foi estarrecedor assistir e ouvir as narrativas sobre a morte de Marcelo Arruda. A violência da cena, o resultado dos discursos de ódio, a consideração do outro como inimigo. Ainda mais, o fato de que o criminoso era militante do bolsonarismo e replicava em seu ato o discurso de “guerra do bem contra o mal”, conforme seu líder havia anunciado um dia antes do crime.

A proposição do Presidente tem razão em um aspecto: vivemos sob uma guerra! Infelizmente, dezenas de milhares de jovens morrem violentamente todos os anos. E a grande maioria é de pessoas negras. Esse dado se repete em outras esferas, com a aniquilação do acesso à saúde, ao emprego, à educação, ao direito sobre o próprio corpo, à liberdade de expressão, religião e organização.

A fome, a ausência de direito à existência e à vida, sobretudo para a população negra e periférica, é o resultado da guerra colonial ainda em prática no país. E essa guerra é política. Contra os corpos expostos ao sistema do capital, injusto, desigual e, no Brasil, operado por meio de uma lógica patriarcal e racista. Os alvos da escalada bélica são grupos específicos da população, demonstrando o caráter político e direcionado da violência.

Na cobertura jornalística do assassinato de Marcelo, um velho fantasma da política pós Ditadura foi renovado. Trata-se da ficção de que dois lados extremistas estariam em ação, o que gera a violência e demanda uma saída controlada e de “consenso”, sob o discurso da pacificação e da reconciliação. No programa de domingo da rede Globo, “Fantástico”, o crime foi apresentado como resultado de extremos políticos. Diversos políticos e autoridades se apressaram em condenar os conflitos entre posições extremas.

Tenta-se igualar a oposição limitada por meio de partidos políticos com as manipulações e atos milicianos ligados às práticas da extrema direita brasileira.

Na passagem da Ditadura para a democracia esse fantasma dos extremos chamava-se “teoria dos dois demônios” e justificava a saída controlada do regime civil-militar sem grandes rupturas. Na democracia, em muitas oportunidades se justificam atos de exceção de agentes públicos nas periferias alegando a violência do outro, sempre marginal, traficante, elemento com passagem na polícia, ligado ao crime organizado, entre outras definições do inimigo extremo que o faz suscetível a ser eliminado.

Há, do ponto de vista da política funcionando por meio da guerra, dois elementos que gostaríamos de comentar: as ações ilícitas e genocidas do Estado brasileiro e a produção do inimigo.

Podemos dizer que o crime político de Foz do Iguaçu está relacionado com a chacina da Vila Cruzeiro. Neste segundo caso, em uma ação policial típica na cidade do Rio de Janeiro, pelo menos 25 pessoas foram assassinadas no final do mês de maio, menos de dois meses atrás. O massacre ocorreu durante a vigência da “ADPF das Favelas” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635), aceita pelo Supremo Tribunal Federal, e que determina, entre outras coisas, a limitação da atuação das polícias nesses territórios.

Quando as polícias, Civil e Rodoviária Federal, invadem o território e promovem o massacre, apesar de o Poder Judiciário ter imposto limites a esse tipo de ação, o Estado está agindo de maneira ilícita e, decorrente dessa situação, fazendo a escolha política pela guerra a determinados segmentos da população. Ao invés de cumprir a Constituição e garantir a esses territórios o acesso à saúde, à educação e a uma vida digna, os agentes públicos corroboram com a existência permanente de um estado de exceção.

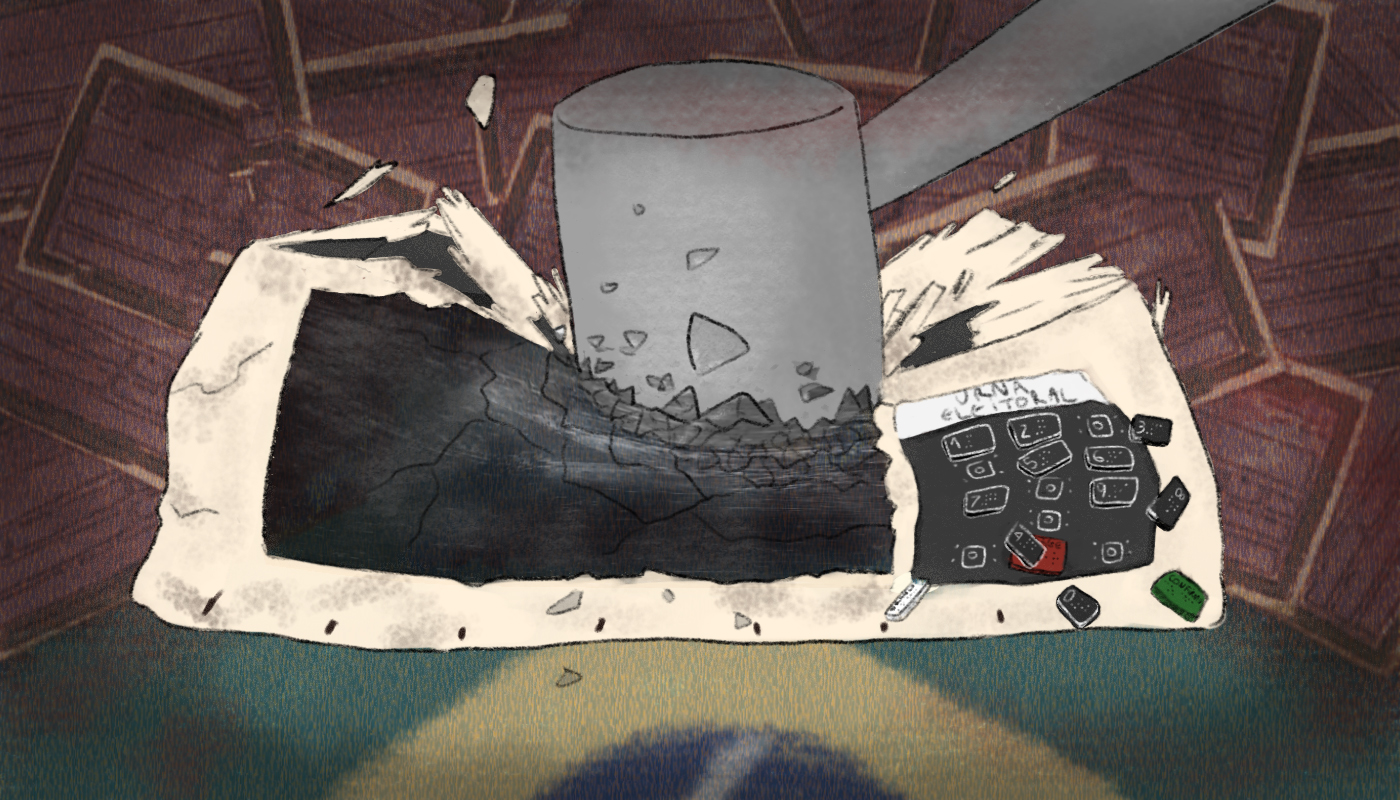

Inicialmente viabilizado por mecanismos jurídicos, o estado de exceção tem sua força de lei, ao utilizar a violência do Estado, garantida por medidas legitimadas nas leis do próprio estado de direito. Matar sob forte emoção, legítima defesa dos agentes de segurança, excludente de ilicitude, autos de resistência, entre outros termos, são os nomes que se tem dado ao esforço de tornar lícito aquilo que já é prática ilícita cotidiana. A estratégia de incluir no ordenamento a licença para matar marca uma das facetas da exceção no país, visando produzir mecanismos que instituem a guerra como prática social.

No Brasil, o estado de exceção é a norma nos territórios precarizados e contra os corpos descartáveis da democracia. Entretanto, não necessariamente a norma inscrita na lei, mas a da atuação cotidiana e contínua. É o que demonstra a ação na Vila Cruzeiro, na qual o principal local da violência foi no alto do morro, conhecido como Terra Prometida.

A exceção permanente e legitimada faz da militarização a autoridade de governo e dos grupos de direita e das milícias os despachantes da violência liberada. É dessa forma que o massacre “prometido” da Vila Cruzeiro se relaciona com o assassinato de Marcelo. Com a ascensão da extrema direita ao comando do poder Executivo, a prática da exceção e da violência de Estado, historicamente reforçada por seus despachantes, ganhou uma conotação de extrema gravidade.

E esse processo de exceção permanente e de autorização implícita ou explícita da violência só se faz viável por meio da produção do corpo indesejável.

O inimigo, segundo o discurso da violência e do ódio, é polimorfo e se encontra por toda parte, o que permite manter a existência de seu fantasma em qualquer espaço ou relação, pessoal, pública e, como vimos, mesmo entre pessoas que não se conhecem. Não importa quem é o outro, mas o que o outro representa na sociedade cindida pelo racismo, pelo fascismo e pelo patriarcalismo.

A violência de Estado se mostra inseparável de uma violência exercida contra o outro. Nesse sentido, não bastam mecanismos constitucionais de acionamento do estado de exceção, pois se trata da violência bélica anômica e liberada para qualquer esfera. Há que se produzir a sociedade permeada por corpos indesejáveis que supostamente representam um perigo à própria vida dos que se encontram no outro lado.

Se fôssemos fazer um inventário da democracia teríamos que falar sobre uma história de “duas faces”, como nos ensina o filósofo Achille Mbembe: uma “solar” e outra “noturna”. Na vertente “solar” poderíamos falar em uma Constituição cidadã, em consolidação dos valores democráticos, em Estado e políticas sociais, em alternância de poder etc. No vestígio “noturno” da democracia temos de encarar a face do racismo, da violência feminicida, do etnocídio contra os povos originários, da covardia miliciana da direita, do genocídio do povo preto e periférico.

Assim como as favelas do Rio de Janeiro nascem da promessa de uma outra vida que viria após o processo manipulado de abolição, no fim do século XIX, a democracia se viu gestada no país como a elaboração de uma sociedade da “mistura” e da miscigenação, na qual negros e brancos viveriam pacificamente, reconciliando suas feridas do passado. Na terra prometida das últimas décadas de democracia o povo preto e pobre das periferias seguiu experimentando a ditadura da violência e da precarização.

O que resta da ditadura: a exceção brasileira

Bem lembrada na frase que serve de epígrafe ao livro, a importância do passado no processo histórico que determinará o porvir de uma nação é justamente o que torna fundamental esta obra. Organizada por Edson Teles e Vladimir Safatle, O que resta da ditadura reúne uma série de ensaios que esquadrinham o legado deixado pelo regime militar na estrutura jurídica, nas práticas políticas, na literatura, na violência institucionalizada e em outras esferas da vida social brasileira. O livro reúne textos de escritores e intelectuais como Maria Rita Kehl, Jaime Ginzburg, Paulo Arantes, Ricardo Lísias, Tales Ab’Sáber, Janaína de Almeida Teles e Jeanne Marie Gagnebin, que buscam analisar o que permanece de mais perverso da ditadura no país hoje.

Edson Teles é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), é professor de filosofia política na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).