O termo “anti-woke” voltou ao centro das discussões após a campanha da American Eagle com a atriz Sydney Sweeney. A marca apostou em uma propaganda provocativa que faz trocadilho entre as palavras “jeans” e “genes”, levantando críticas e elogios.

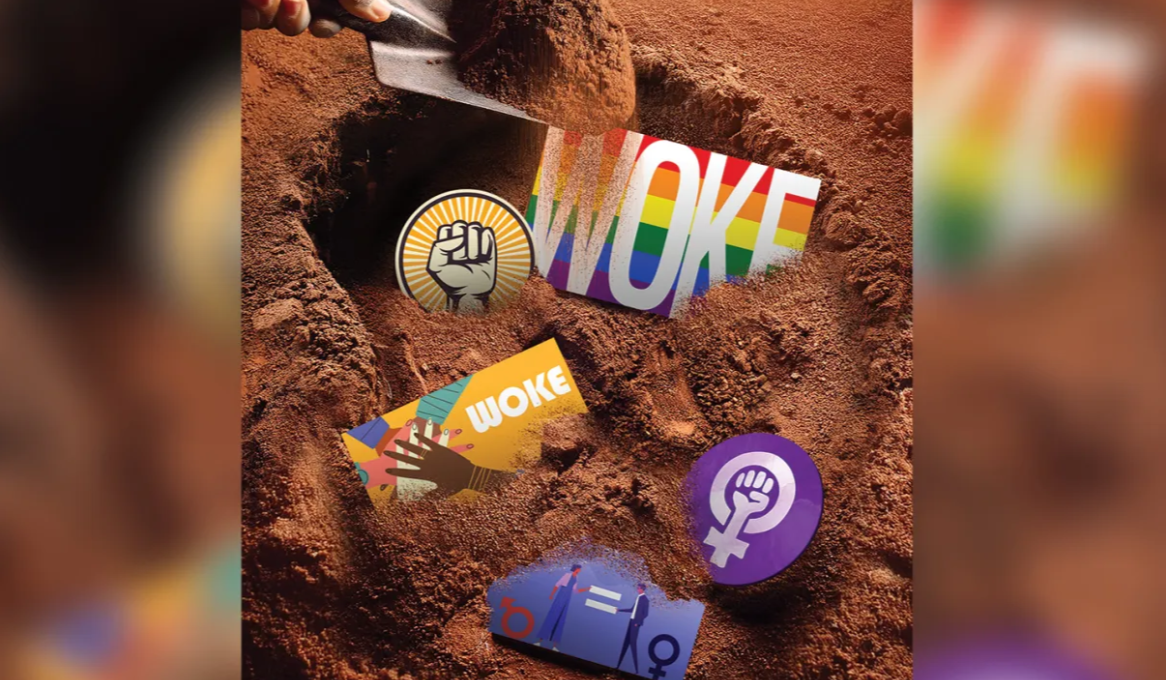

Nos Estados Unidos, o debate sobre o “woke” ganhou força sobretudo após a ascensão de Donald Trump, que passou a usar o termo de forma pejorativa para atacar políticas de diversidade e inclusão. Em suas redes, o presidente escreveu que “ser woke é para perdedores” e defendeu o alinhamento republicano como alternativa.

Especialistas explicam que “woke”, traduzido como “acordado”, era originalmente um conceito associado ao despertar para pautas de justiça social, como raça, gênero e religião. Mas, com o tempo, o termo foi apropriado politicamente para desqualificar iniciativas progressistas.

Trump chegou a pressionar instituições culturais, como o Smithsonian, a revisarem nomenclaturas e exposições para retirar o que classificou como “narrativas divisórias”. A Casa Branca também determinou a reavaliação de museus em Washington para reforçar uma visão alinhada ao discurso oficial.

A repercussão da onda anti-woke não ficou restrita à política. Veículos internacionais analisaram o fenômeno: o The New York Times destacou que Hollywood tende a seguir o desejo do público, o The Guardian questionou se o movimento progressista voltará a se impor e a DW ressaltou que qualquer iniciativa considerada woke costuma ser alvo de ataques, especialmente vindos da direita.

O debate ganhou ainda mais espaço depois do assassinato de George Floyd, em 2020, que havia levado várias empresas a investir em diversidade. Passados quatro anos, esse impulso mostra sinais de retrocesso.

Grandes companhias, sobretudo de tecnologia, como Microsoft, Google, Meta e Zoom, reduziram ou encerraram áreas dedicadas à diversidade, equidade e inclusão (DEI). O argumento, segundo executivos, é que essas frentes deixaram de ser estratégicas.

A Microsoft, por exemplo, extinguiu uma equipe dedicada ao tema em julho, em meio a cortes de custos. Outros setores seguiram a tendência, como a John Deere, que anunciou o fim de iniciativas identitárias após pressões de grupos conservadores.

Esse recuo tem sido associado também ao direcionamento de investimentos para inteligência artificial. Segundo Ricardo Sales, CEO da Mais Diversidade, companhias priorizaram novas competências em detrimento de programas sociais.

A especialista Camila Achutti alerta, porém, que a ausência de monitoramento de diversidade pode ampliar vieses já presentes nos sistemas de IA. Para ela, eliminar áreas de inclusão representa um risco, pois “as máquinas aprendem com padrões já existentes, muitas vezes excludentes”.

Enquanto isso, no Brasil, empresas ainda não replicaram a onda anti-woke de forma explícita. De acordo com especialistas, a postura majoritária é de neutralidade, tanto por falta de posicionamento histórico quanto pela polarização política do país.

Decisões recentes, como a renovação das cotas raciais pelo Congresso e pelo Supremo Tribunal Federal, indicam que o cenário nacional caminha em sentido contrário ao americano, onde a Suprema Corte derrubou políticas afirmativas em universidades.

Pesquisas mostram que, mesmo quando empresas brasileiras avançam em diversidade, muitas ações têm caráter mais simbólico do que efetivo. Estudo da Korn Ferry revelou que, embora 85% tenham lançado iniciativas de inclusão, apenas 14% acreditavam em sua eficácia real.

Especialistas como Angela Donaggio apontam que boa parte das medidas serviu mais para marketing do que para mudanças estruturais. Na prática, jovens negros contratados em programas de trainee, por exemplo, raramente chegam à liderança anos depois.

Essa falta de intencionalidade pode gerar efeitos contrários, alimentando resistência interna em vez de promover mudanças culturais. Segundo especialistas, se o Brasil seguir cegamente a tendência anti-woke dos Estados Unidos, pode enfrentar custos altos de reputação e até problemas jurídicos.