Por Pedro Paulo Zahluth Bastos, no site Outras Palavras

1. A crônica de um ataque anunciado

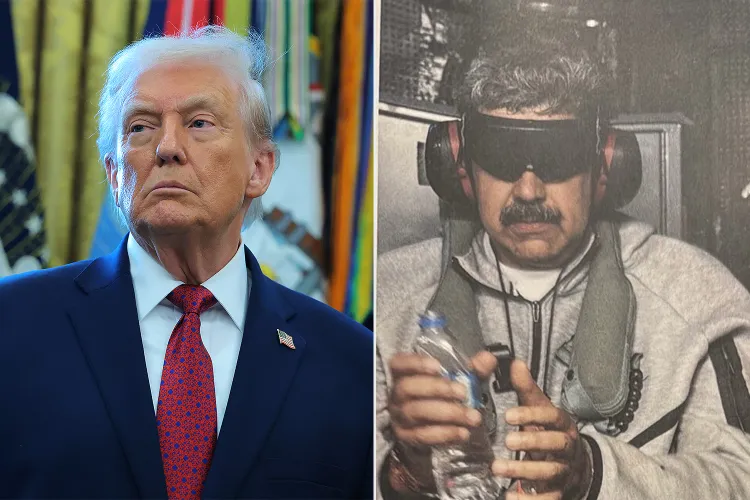

A intervenção militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, culminando no sequestro de Nicolás Maduro em 3 de janeiro de 2026, vem sendo preparada há muito tempo. Em artigo publicado na Carta Capital em fevereiro de 2019, intitulado “Donald Trump, o fim do globalismo e a crise na Venezuela”, argumentei que o então presidente revelava com franqueza inédita os verdadeiros objetivos do imperialismo estadunidense: não a defesa da democracia ou dos direitos humanos, nem o respeito (seletivo) a tratados internacionais pautados na ideologia liberal, mas o controle sobre recursos com valor estratégico e econômico. Já naquele momento, Trump criticava abertamente seus antecessores por não terem “tomado o petróleo” da Venezuela ou do Iraque, ou as terras raras do Afeganistão, explicitando uma lógica predatória que o discurso liberal tradicionalmente dissimulava.

Em janeiro de 2013, Trump tuitou: “ainda não posso acreditar que saímos do Iraque sem o petróleo”. Em debate com Hillary Clinton, em setembro de 2016, propôs voltar ao século XIX: “o costume era que ao vencedor pertenciam os espólios. Agora não há mais vencedor… Mas eu sempre disse: tome o petróleo”.

Já presidente, Trump insistiu duas vezes com o presidente iraquiano para ceder mais petróleo como reparação pelos custos da guerra. O ex-conselheiro de Segurança Nacional H.R. McMaster o teria repreendido na segunda vez: “é ruim para a reputação americana, vai assustar os aliados… e nos faz parecer criminosos e ladrões”. Em janeiro de 2019, o vice-presidente Mike Pence afirmou que Trump “não é um fã” de intervenções externas, exceto “neste hemisfério” (o chamado “quintal”).

Era um presságio da Doutrina Donroe. Também em janeiro de 2019, o então conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, afirmou que “estamos em conversação com as grandes companhias (petrolíferas) americanas… a Venezuela é um dos três países que eu chamei de Troika da Tirania (além de Nicarágua e Cuba). Faria uma grande diferença para os Estados Unidos, economicamente, se pudéssemos fazer as corporações de petróleo americanas realmente produzirem e investirem nas capacitações petrolíferas da Venezuela”.

Em abril de 2025, na reunião “IV Dilemmas of Humanity: Perspectives for Social Transformation”, organizada pelo Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, pelo Movimento Sem Terra e pela Assembleia Internacional dos Povos, em São Paulo, defendi que Trump escolheria a Venezuela como seu primeiro alvo militar no chamado Hemisfério Ocidental, no que seria a primeira intervenção militar direta na América do Sul na história. A argumentação era simples: ataques ao Canadá ou à Groenlândia seriam incomparavelmente mais arriscados e diplomaticamente indefensáveis; a Venezuela, por outro lado, oferecia justificativas palatáveis à base política do movimento MAGA (as supostas ameaças da imigração e do narcotráfico venezuelano), enquanto oferecia vastas reservas de petróleo e minerais críticos para a disputa tecnológica com a China.

A National Security Strategy (NSS), Estratégia de Segurança Nacional, publicada pela administração Trump em 4 de dezembro de 2025, formalizou essa estratégia hemisférica, centrada em “fortalecer cadeias de suprimento críticas… reduzir dependências e aumentar a resiliência econômica americana… enquanto dificulta que competidores não hemisféricos aumentem sua influência na região”. Esse documento consagra o que analistas têm chamado de “Trump Corollary” à Doutrina Monroe ou, mais sarcasticamente, “Donroe Doctrine”: uma versão explicitamente transacional e coercitiva do pan-americanismo, que subordina toda a América Latina aos imperativos de segurança e acumulação de capital dos Estados Unidos.

Indo às vias de fato, a intervenção militar na Venezuela não representa uma defesa da democracia ou uma intervenção humanitária: é, oficialmente, o fim do “globalismo” que atava o poder militar dos EUA à ideologia liberal da soberania nacional da Carta da ONU, como alertei ser o objetivo de Trump já em 2019. É o fim do século americano imaginado para o mundo por Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial e ensaiado por Franklin Delano Roosevelt na Segunda Guerra. Representa a securitização de recursos estratégicos no contexto da rivalidade sino-americana e, eventualmente, da tentativa de reestruturar cadeias produtivas globais segundo linhas geopolíticas. Trata-se de um precedente perigoso que coloca em risco a soberania em toda a região, começando com a nova “Troika”, os novos dominós a serem derrubados pelo império estadunidense: Cuba, Nicarágua e Colômbia.

2. A lógica geoeconômica da escolha venezuelana

A Venezuela foi escolhida como primeiro alvo militar não por acaso, mas por oferecer a convergência ideal entre oportunidade geoeconômica e viabilidade política. O país detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e vastos depósitos de minerais críticos essenciais às tecnologias de energia limpa e defesa. Trump declarou repetidamente a importância desses recursos, inclusive na entrevista em que afirmou que, depois do sequestro de Maduro, “governaria a Venezuela”.

Esta franqueza quanto aos objetivos materiais do imperialismo conecta-se diretamente à estratégia mais ampla de friendshoring ou nearshoring articulada na Estratégia de Segurança Nacional de 2025. O documento não se limita a propor diversificação em relação às cadeias produtivas chinesas; almeja, pelo menos retoricamente, a reestruturação sistemática de redes de valor global segundo critérios geopolíticos. Assim, o objetivo dual em relação à América Latina é explícito: primeiro, garantir controle estadunidense sobre recursos minerais críticos (lítio, cobre, terras raras) e infraestrutura estratégica (portos, redes de telecomunicações, sistemas energéticos); segundo, integrar economias latino-americanas em cadeias manufatureiras completamente insuladas da participação ou influência chinesa.

A oferta feita por María Corina Machado em entrevista a Donald Trump Jr. ilustra perfeitamente a questão mineral: em troca do apoio à mudança de regime que colocaria seu grupo no poder, ela ofereceu conceder US$ 1,7 trilhão em ativos venezuelanos a corporações estadunidenses. O arranjo proposto não difere substantivamente das concessões petroleiras que caracterizaram o imperialismo clássico no final do século XIX e início do século XX.

Na questão das cadeias de suprimento, vai-se além das preocupações tradicionais com extração de recursos para abarcar a reorganização de sistemas produtivos regionais. Nos ramos intensivos em trabalho, energia e insumos baratos em que a reindustrialização por onshoring nos Estados Unidos não for viável, Washington proporá promover elos manufatureiros latino-americanos em cadeias estrategicamente sensíveis — semicondutores, baterias, produtos farmacêuticos, materiais avançados —, mas estritamente dentro de estruturas de governança que excluam investimento, tecnologia ou acesso a mercados chineses. Só assim se pode entender a decisão do governo mexicano de implementar, em 1º de janeiro de 2026, tarifas de importação sobre diversos produtos originários da China, do Brasil e de outros países sem acordo comercial com o país.

A dimensão simbólica da escolha por um ataque à Venezuela também merece atenção. A narrativa MAGA requer inimigos que ameacem o “modo de vida tradicional americano”. A Venezuela pode preencher este papel: pode ser apresentada simultaneamente como fonte de imigração indesejada e de narcotráfico, duas obsessões centrais da base trumpista. Diferentemente do Canadá ou da Groenlândia, cuja invasão seria difícil de justificar domesticamente e provocaria crise na aliança ocidental, um ataque à Venezuela mobiliza preconceitos arraigados e oferece bodes expiatórios convenientes para problemas internos dos Estados Unidos.

3. Desmontando as justificativas oficiais

As três narrativas mobilizadas para legitimar a intervenção militar — defesa da democracia, combate ao narcotráfico e intervenção humanitária — desmoronam sob escrutínio mínimo, revelando-se como pretextos para uma operação motivada por interesses de domínio econômico, sustentados pelo poder político e militar, e voltada a reforçá-los a médio prazo.

O argumento democrático é particularmente insustentável vindo de Trump. Sem precisar lembrar de 6 de janeiro de 2021, o próprio Trump ridicularizou publicamente, em múltiplas ocasiões, o uso da “defesa da democracia” como justificativa para intervenções imperiais, denunciando-o como hipocrisia liberal. Em dezembro de 2015, Trump defendeu Wladimir Putin afirmando que “nosso país também faz muita matança… Há muita estupidez no mundo agora, muita matança, muita estupidez”. Em fevereiro de 2017, já presidente, reagiu à crítica de Bill O’Reilly de que “ele (Putin) é um assassino”, afirmando: “há muitos assassinos. Você pensa que nosso país é tão inocente assim?”. Seu histórico confirma o cinismo da retórica democrática: Trump mantém alianças estreitas com ditaduras amigas, das monarquias absolutistas do Golfo Pérsico à Arábia Saudita, passando pelo apoio entusiástico ao golpismo de Jair Bolsonaro e sua caterva no Brasil. O problema nunca é a ausência de democracia, mas a falta de alinhamento com Washington.

O argumento antidrogas revela-se igualmente fraudulento. Poucos dias antes da invasão da Venezuela, Trump concedeu perdão presidencial a Juan Orlando Hernández, ex-presidente de Honduras formalmente julgado e condenado nos Estados Unidos por conspiração para tráfico de drogas em escala industrial. O narcotráfico serve como narrativa conveniente quando é necessário demonizar adversários; torna-se irrelevante quando o réu é aliado estratégico. A seletividade não poderia ser mais transparente.

A justificativa humanitária é talvez a mais obscena das três. Uma administração que oferece apoio militar, diplomático e político incondicional ao genocídio israelense em Gaza — onde mais de 60.000 civis palestinos, incluindo mais de 18 mil crianças, foram mortos em poucos meses — não possui qualquer credibilidade moral para invocar preocupação humanitária. Ademais, as próprias ações militares dos Estados Unidos contra a Venezuela — bombardeios que atingiram infraestrutura civil e bloqueio naval que impediu por anos a importação de alimentos e medicamentos — agravaram dramaticamente o sofrimento da população venezuelana que supostamente pretendiam aliviar.

4. A operação militar e suas repercussões regionais

A sequência de eventos que levou ao sequestro de Maduro seguiu um roteiro previsível de escalada coercitiva. Após meses de intensificação de sanções unilaterais e ameaças cada vez mais explícitas, a administração Trump ordenou um bloqueio naval. Ele talvez não saiba, mas foram o bloqueio naval e a intervenção militar da Grã-Bretanha, Alemanha e Itália contra a Venezuela, em 1902, que levaram ao corolário Roosevelt à Doutrina Monroe, como procurei mostrar em artigo acadêmico que analisa o imperialismo dos EUA sobre a América Latina entre 1898 e 1933. Como Trump, Theodore Roosevelt arrogou aos EUA o direito exclusivo de tutelar o Hemisfério Ocidental, anunciando publicamente a intenção de expulsar outros impérios militares e financeiros da América Central e do Caribe.

Trump imitou o padrão de intervenção militar da chamada Diplomacia do Dólar do início do século XX também ao coordenar forças especiais e ações da CIA com setores da oposição interna e militares desertores, culminando no sequestro ilegal do presidente venezuelano em 3 de janeiro de 2026.

As declarações subsequentes de Trump foram sinceras: os Estados Unidos iriam “administrar o país” e usar receitas petrolíferas para “pagar a operação militar e reconstruir a Venezuela como deveria ser”. Não há dúvidas quanto aos objetivos: controle direto sobre recursos estratégicos e reorganização do Estado venezuelano segundo interesses imperiais.

As repercussões regionais são profundas e perigosas. Cuba, Nicarágua e Colômbia surgem como alvos prováveis. Trump já os ameaçou, e o precedente venezuelano demonstra que tais ameaças não são mera retórica. O regime cubano, isolado após décadas de bloqueio e recentemente enfraquecido por crises energéticas severas, pode estar com os dias contados. Gustavo Petro pode pagar por falar verdades em Nova York e por representar peça importante no dominó das esquerdas latino-americanas que Trump pretende demolir.

México, Brasil e até potências ocidentais como Dinamarca (por conta da Groenlândia) e Canadá encontram-se em alerta. As ameaças de Trump contra a Groenlândia não podem mais ser descartadas como provocações vazias.

A América Latina, contudo, não responde de forma uniforme à coerção imperial. A Argentina de Javier Milei oferece um contraexemplo instrutivo: o alinhamento ideológico e estratégico total com Washington foi recompensado com um pacote de resgate de US$ 40 bilhões. O padrão de recompensas e punições confirma a natureza explicitamente transacional da nova estratégia hemisférica.

Ainda assim, a resistência equatoriana a bases militares estrangeiras, confirmada em referendo popular em novembro de 2025, demonstra que a imposição da vontade de Washington enfrenta obstáculos mesmo em países relativamente pequenos. A invasão da Venezuela, porém, eleva dramaticamente os custos potenciais da resistência, estabelecendo que os Estados Unidos estão dispostos a empregar força militar direta quando consideram seus interesses ameaçados.

5. Brasil, China e os limites do unilateralismo coercitivo

A estratégia trumpista de subordinação hemisférica por meio de chantagem tarifária e ameaça militar enfrenta limites estruturais significativos. O caso brasileiro ilustra essas contradições de forma clara.

Europa, Japão e Coreia do Sul cederam rapidamente às demandas comerciais de Trump devido à dependência militar em relação aos Estados Unidos. Já o Brasil manteve resistência relativamente bem-sucedida. Essa resiliência deriva de vantagens estruturais: a China consolidou-se como principal parceiro comercial brasileiro há mais de uma década; o país acumulou reservas internacionais substanciais; e a diplomacia brasileira cultivou relações alternativas por meio dos BRICS e de outras plataformas do Sul Global.

A campanha de Lula pela desdolarização, intensificada após sua visita à China em abril de 2023, representa desafio direto ao instrumento central do poder estadunidense: o controle do sistema monetário internacional. Liquidações em moedas nacionais, discussões sobre moeda comum dos BRICS e diversificação de reservas corroem a capacidade de Washington de empregar sanções financeiras como arma geopolítica.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2023/u/M/TwEvapSoaBKa1nfi0m6w/102710153-braslia-df-14-04-2023-o-presidente-da-china-xi-jinping-e-recebe-no-grande-pal-cio.jpg)

Essa autonomia relativa provoca irritação em Washington. Assessores de Trump reconheceram publicamente a preocupação com os BRICS e a desdolarização. A tentativa de forçar o Brasil ao alinhamento por meio de tarifas punitivas esbarrou no fato de que o mercado americano não é mais indispensável como foi no passado. Bloquear o Brasil aceleraria justamente o que Trump tenta evitar: empurrá-lo para fora do mundo do dólar.

Os limites mais profundos da “Donroe Doctrine”, contudo, vão além de qualquer país específico. Ocupações militares prolongadas são proibitivamente custosas, como mostraram Iraque e Afeganistão. Pesquisas indicavam que 55% da população americana se opunha à invasão da Venezuela. Aventuras adicionais enfrentariam resistência doméstica crescente.

Além disso, os Estados Unidos não conseguem oferecer propostas de desenvolvimento que rivalizem com as chinesas. Enquanto Washington condiciona acesso a mercados à submissão política, Pequim oferece infraestrutura, crédito de longo prazo, tecnologia e mercados em expansão, sem exigências políticas equivalentes. Essa assimetria cria vantagem estrutural chinesa que tarifas e ameaças militares não neutralizam.

6. Os dados estão lançados: o precedente perigoso e a necessidade de resistência coletiva

A intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e a captura de Nicolás Maduro constituem violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Independentemente de qualquer avaliação sobre o governo venezuelano, o princípio da não intervenção unilateral é conquista civilizatória fundamental, preparada desde pelo menos 1648, e não pode ser descartado sem consequências catastróficas.

O precedente é gravíssimo. Se um país pode invadir outro, depor seu governo e assumir controle de seus recursos com base em justificativas fraudulentas, nenhum Estado está seguro sem forças dissuasórias ou alianças militares robustas. A normalização desse comportamento destrói qualquer sistema internacional baseado em regras. O imperador fica nu.

O sequestro de Maduro não elimina o chavismo nem resolve as contradições do declínio hegemônico americano. Os EUA não oferecem modelo de desenvolvimento competitivo, não possuem capacidade fiscal para um “Plano Marshall hemisférico” e não conseguem reverter décadas de desindustrialização com tarifas punitivas. Mesmo que controlem o petróleo venezuelano, não restauram sua centralidade produtiva global.

Alternativas à subordinação existem, mas exigem coordenação política e coragem estratégica do Sul Global. O fortalecimento de plataformas como CELAC, UNASUL e BRICS cria espaços institucionais de resistência. A integração Sul-Sul reduz vulnerabilidades. Sistemas financeiros alternativos minam o poder das sanções.

A lição fundamental é clara: soberania isolada é frágil; apenas coordenação coletiva pode contrabalançar o poder imperial. O desafio é transformar indignação retórica em cooperação efetiva. O precedente foi estabelecido. O que está em jogo é histórico: saber se o século XXI será marcado pelo retorno do imperialismo militar predatório ou pela consolidação de uma ordem internacional genuinamente multipolar.